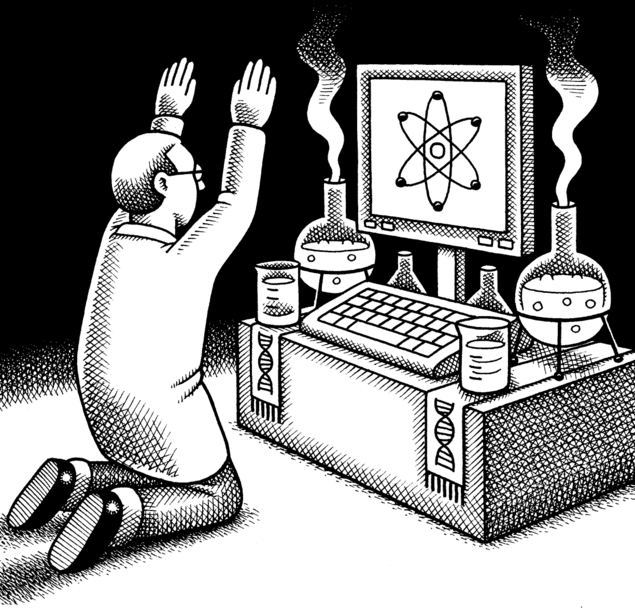

Voilà le grand débat de ce siècle, d’un côté la foule hirsute des satisfaits, œillères du scientisme et de l’expertise médicale vissées sur leurs grosses têtes capricantes, que l’éviction de l’Invisible rassure et caresse dans le sens du désespoir, et de l’autre la cohorte des angoissés, qui confondent la nécessité d’interroger le réel avec la tentation de l’expliquer.

Après la politique, résumée à ses deux grossesses nerveuses, gauche et droite, c’est au tour de la Vérité elle-même de devoir subir l’ablation du Divin pour ne plus laisser à voir que deux systèmes opposés, un monde strictement binaire n’acceptant plus aucune notion qualitative, aucun pensée transverse, mais seulement la sédition mongoloïde de l’individu et de son petit appareil critique émoussé sur le soc de la crétinerie absolue, leurs philippiques de zozoteurs, brandissant toujours les mêmes hochets, victimes toujours de la même constipation, comme si le XXIe n’était qu’un long lendemain de fête alourdi par ce barbiturique global que constitue la bourgeoisie. Lourd labour, dur labeur de ces petites âmes étriquées qui bavotent leurs pantomimes de vérité, d’un côté comme de l’autre.

Il faudrait redonner aux hommes le goût du prophétisme, c’est-à-dire la capacité à voir sur la couture des siècles le fil des intentions surhumaines. Dés- imbriquer le temps, ce mode d’existence qui a fait de notre cosmos le placard à balais de l’Eternel. Il faut éteindre sa propre voix, qu’il n’en reste plus qu’une prophétie, et plisser ses yeux, réduire son regard, pour qu’il n’en demeure plus qu’un oracle. En finir avec l’individu, cette masse de graisse ontologique qui occulte la vraie nature de l’Homme. Il est interdit de dire du mal du mal.

Car il y a bien une volonté programmatique, quelque chose qui gît derrière le Voile, un agrégat computationnel et qu’on appelle le Diable : ce n’est que le résultat du retrait au monde de l’éternel, un appel d’air provoqué par le brusque recouvrement du Paraclet.

Le monde s’est construit sur l’absence de Dieu, sur cette respiration causée par son retrait ; désormais c’est son Absence elle-même que l’on voudrait nier : l’ellipse a flétri et la parenthèse s’est fanée. Il n’y a plus que ces présences permanentes, ces cartographies visibles partout. À mesure qu’on inventait les loupes, les parasites se sont mis à grouiller. Les acariens sont apparus dans le sillage du microscope. L’homme infestait littéralement le monde alors que son regard se répandait dans les failles du visible.

Le réel, c’est-à-dire sa matière conjuguée au temps, est bien le résultat d’une machinerie sordide, d’un gigantesque complot à l’échelle des éons, et donc les petites traces terrestres que nous nommons civilisations, précession des équinoxes ou équations moléculaires, ne sont que les minuscules reliquats. Ce pan du réel dans lequel nous abritons nos souffles n’est qu’un parhélie généralisé.

Alors que faudrait-il dire de ces « complots » qui ont façonné l’histoire ? La question n’est pas de savoir s’ils existent ou s’ils sont une fabulation, mais de comprendre qu’ils ne sont que la rétribution parodique d’un monde façonné sur le mensonge. Le complot est la condition même de l’existence de notre monde.

Aujourd’hui un individu sain d’esprit est celui qui pense que l’homme est allé sur la lune et des créatures microscopiques appelées microbes président à nos destinées. Le fou est celui qui pense qu’il est impossible de résumer l’homme à un amas de cellules, à un sac de pus, à une charogne en devenir et à un étron cosmique se baladant entre les étoiles dans une vespasienne déboulonnée et hâtivement repeinte aux couleurs d’une dictature.

Le complotisme n’est jamais qu’un prophétisme amputé de sa vision. Le symbolisme des âges vu à travers l’œilleton crasseux de la psychologie bourgeoise des basses-fosses. Une Pythie qui parlerait avec la bouche d’un esclave, ce qui le condamne, d’emblée, au bûcher des siècles.

Mais quant aux fours à immondices qui se permettent de le juger, perchés sur leurs chicots de certitudes, ils se chargent bien eux-mêmes de creuser pour leur âme un tombeau excrétal.

Car l’un des traits les plus caractéristiques de notre époque est la progressive concentration des pouvoirs en très peu de mains ; et bien entendu cet extraordinaire mais aussi monstrueux amalgame de pouvoir, à mesure qu’il augmente, acquiert des ressorts de fonctionnement qui échappent à toute tentative de contrôle. Ce phénomène de concentration de pouvoir survient paradoxalement, à une époque où la démocratie a opéré une expansion quasi universelle.

Mais que s’est-il passé entre temps avec ce qu’on appelle « la volonté populaire » (ou citoyenne, comme nos gouvernants préfèrent dire) ? D’un côté, elle a été endormie, flattée, enivrée avec une multitude de « droits » et « libertés » qui agissent à la manière de subornations successives ; et que, « en même temps » qu’elles satisfont des intérêts égoïstes ou revendications très minoritaires de lobbys puissants qui gravitent le plus souvent dans les ministères, à Bruxelles ou à Rome, elles anesthésient l’exigence du bien commun et de la justice. D’un autre côté, la volonté populaire (ou citoyenne, comme nos gouvernants préfèrent dire) a été entretenue par une bagarre idéologique constante qui s’étend à toutes les facettes de la vie ( y compris et surtout celles qui devraient être étrangères à de telles bagarres, pour constituer la cervelle de la survivance sociale) et qui maintient la société dans un état de croissante irritation, lui fournissant subséquemment un adversaire fantasmagorique. Ainsi, qu’il s’appelle « gauche » ou « droite » ce n’est qu’un artifice créé par l’amalgame de pouvoir auquel nous nous référions. Ce pouvoir, pour assurer sa domination, doit se dédoubler en deux « négociés » qui, tout en rivalisant pour promettre de plus en plus de « droits » et « libertés », canalisent et excitent l’irritation populaire qui de cette façon s’épuise en des bagarres stériles et se retrouve sans force pour le combat le plus important : en finir avec l’idéologie la plus vipérine, la plus assassine, la plus destructrice, la plus perverse, la plus démoniaque : le transhumanisme. Celui dont C.S. Lewis dit dans L’abolition de l’homme qu’en tentant de nous libérer de toute valeur, en refusant de soumettre nos découvertes scientifiques à des normes universelles, nous tendons toujours plus à abolir l’humain dans ce qu’il a d’unique et de sacré. « Nous faisons des hommes sans cœur et attendons d’eux vertu et hardiesse. Nous tournons l’honneur en dérision et sommes choqués de trouver des traitres parmi nous ».

Thierry Aillet

Ancien Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique d’Avignon